La timidez, esa tonta enfermedad crónica

“Oye, pero si es simpática y todo…”. “Fíjate, de cerca no parece tan tonta…”. “Pues para mí que es una estirada, no hay más que verla”.

Sospecho que nunca llegamos a conocernos realmente y menos aún logramos conocer la opinión del resto de las personas sobre nuestro carácter y personalidad. Lo digo porque, desde que empecé a tener una cierta presencia pública, y más aún desde que los viajes me permiten tener contacto con gente muy diversa, descubrí, gracias a sus comentarios, que bastante gente me ve o (quiero creer) me veía, como una persona soberbia y distante. En pocas palabras, como una antipática presuntuosa.

Claro que también he conocido a otras que no; pero el hecho de que algunos me pudieran catalogar como una tontaina de esas que van por el mundo de divinas, no solo me ha hecho pensar sino ratificar un temor muy antiguo en mí. Aquellos de ustedes que se consideren tímidos seguro que comprenderán lo que voy a decir.

Nosotros, los tímidos, los que vamos por la vida con la incómoda carga de este estúpido defecto. Los que como yo, al entrar en un recinto lleno de personas, tenemos que respirar hondo, colgarnos una sonrisa trémula y recitar mentalmente algo así como “vamos Carmencita, no te cortes, adelante, tú puedes” sufrimos una doble maldición. Por un lado lo pasamos muy mal ante el simple hecho de tener que saludar o dirigirnos a alguien, y por otro, al no ser muy hábiles en tal empresa, nuestra timidez acaba confundiéndose con frialdad, antipatía e incluso con soberbia. Recuerdo que cuando dejé la infancia para convertirme en adolescente, creía que la timidez era un defecto que se curaba con la edad. Por eso, cuando un chico me hablaba y yo en respuesta acababa derramándole encima un vaso de coca-cola de puro nerviosa, me consolaba pensando que más adelante mejoraría. También pensaba “no importa, ya se me pasará” cuando, al tener que expresar una idea en voz alta en una reunión, no acertaba a decir nada más que una sarta de sandeces atropelladas. Pero no se me ha pasado.

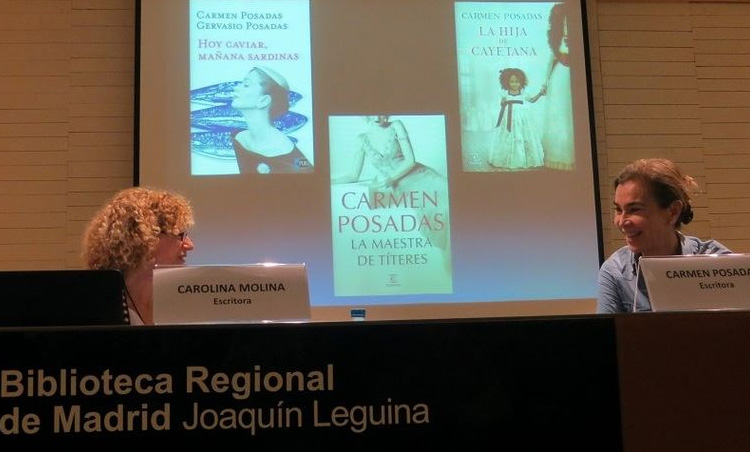

El único descubrimiento que he hecho es que mi timidez desaparece sólo en ciertas ocasiones relacionadas con mi profesión. Ante una cámara de televisión, por ejemplo, en entrevistas mano a mano, o a la hora de firmar libros. Alguna vez he llegado a pensar que la razón de una timidez tan selectiva, es porque, en esas ocasiones, no tengo más remedio salir al ruedo. Supongo que algo parecido debe ocurrirle a los toreros: se abre la puerta del toril y no tienen más remedio que torear o les pilla el Miura; sin embargo no creo que esta sea la explicación correcta.

Lo más plausible, pienso yo, es que, llegada la edad adulta, a uno le producen timidez ciertas cosas y otras no. A mi ex marido, por ejemplo, que es uno de los hombres más desinhibidos que conozco, le da un corte terrible ir al supermercado y que lo puedan ver con el carrito lleno de lentejas, verduras o cajas de Dixan. Otra amiga muy extrovertida dice que ella, si le pusieran una cámara de televisión delante, no podría articular palabra y no comprende por qué yo, que en la vida normal soy casi muda (no es broma, lo soy), hablo por los codos cuando salgo en la tele. Cada cual tiene su momento de rubor incontenible y la timidez, mucho me temo, es una enfermedad crónica: no se cura, ni siquiera se mejora, pero uno sí puede buscar situaciones que no le resulten embarazosas y que le permitan exponer su mejor “yo”. Por el contrario, intentar vencerla es tarea inútil, créanme, llevo años intentándolo y no lo consigo. Lo más que se logra es pergeñar algunos trucos para no se note tanto. Así que, si alguna vez me encuentro con uno de ustedes y no me lanzo a sus brazos como un político en campaña electoral, por favor no me lo tengan en cuenta, no es soberbia sino, simplemente, timidez estupida.